今回も順調に,「おもちゃショー」だったり,「ミスボド」だったり,ゲーム製作者大座談会だったりという裏の裏の裏での開催でした.

そして故あって今回から場所が変わりました.(厳密には微妙に変わってましたが)

ゲムマ後に場所取りしたということもあり,色々なめぐりあわせで京急線戸部駅近くにあるコミュニティ施設を借りました.部屋は和室で,採光も良く,10人程度なら丁度良い広さで,とても良い会場でした.問題は立地ですかね.なにしろ遠いですね.ウチから(ぇ

今後は落ち着ける場所を探して色々な場所を試していく予定ですので,丁度良いところで開催されたときには是非参加を検討していただければなと思います.

さて,今回も最終的には参加者10人でした.

それでは,遊んだゲームの様子など.

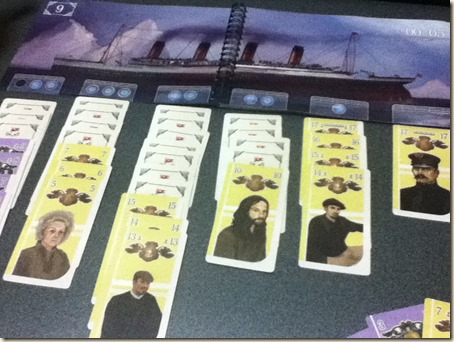

- ニムト20周年記念版(Amigo)

全員が出来るゲームをやろうということで,多人数でどうなるのか気になっていたこれを立卓.6人ぐらいで説明を始めたと思ったんですが,結局9人でやることになりました.9人!懐が広いゲームはまったく有用です.

さてどうなるかと思いましたが,確かに人数が多くてどう転がるのか予想がつきにくいところがありました.大丈夫だろうとタカをくくって出すと予想以上にカードが積まれバースト!とか.

しかし,予想できない部分は同時にメリットにもなっているように感じました.まず,盛り上がる.オープンしてから自分が安全に出せる瞬間までのドキドキ感,上手く抜けられたときの嬉しさと,自分がバーストさせたときのなすすべなく“事故”に合ったような悲壮感がなんともいえません.

場のどのカードよりも小さい数字のカードを出して好きな1列を受け取るという,いわゆる降りる戦略が取れますが,人数が多いと他の人も降りようと思っている可能性が高いため,その辺を嗅ぎ分けて微妙な大きさのカードを消費したりといったことが上手くいきやすくなります.でも,中途半端にやるとちゃんとダメになるんですよね.面白い.(もちろん全員がそういう価値観を共有してしまうと運ゲーになってしまうんですが,参加者がたくさんいると全員が全員そうなることは稀です.)

続けて行った二回戦では,「0.x」の小数点カードを入れてプレイしました.多人数だとあんまり機能しなくなるかと懸念していましたが全然的外れ.嬉しい誤算でしたがこれも十分に(むしろ多人数のほうが良いぐらいに)機能していて面白かったです.

まず,小数点カードを使うことの安心感がほとんどありません.全員同じことを考えるからです(笑)

まず安心感という意味で,都合10ラウンドで遊ぶ本作で,例えば序盤に数人が小数点カードを使うと小人数の場合はあとはほぼ普通のゲームです.しかし,人数が多い時は,序盤に小数点を使っても被る危険性が高いのでとても使用しにくく,結果として終盤まで小数点カードを何人かが持っている状態が維持されやすくなります.

小数点カードのなかでも大きさが0.0~0.9とバラつきがあるので,小さいほど安定感があるのですが,大きいのを持っている人はちと辛いです.小数点カード同士でバッティングしないならこの辺は些細なものですが,常にバッティングの危険性がある多人数戦ではよく利いてきます.

感覚だけで言えば,小さい小数点カードほど安心なので前のラウンドでも使いやすく,それらが使用された結果,後半になるにつれて大きい小数点カードが使いやすくなるといったところでしょうか?

ここまで色々と言いましたが,大人数でやると勝利ラインは0点になるので,“降り”てる場合じゃないんですね.

それが,ちょうど「二番目に小さい数字を出すゲーム」みたいなインセンティブのあるものに繋がって,より悩ましいゲームにさせているんじゃないかと考えました.どうでしょうか.

(む,単独レビューにしても良いような量になってしまった.)

- ファブフィブ(NGO)

まーたキタ!結局コレ!多人数オープニングゲームの大定番.

このゲームもこの人数は初めてかもしれない,9人プレイ!

心の清くない私はサックリと一抜け.

せ,席順のせいやろ!!

そういえば,シュリンク開封したばかりのファブフィブだったんですが,裁断がすごく良くないカードが少し混じっていましたね.やろうとすれば,カード内容が分かっちゃうから場合によっては致命的ですす.(ナメクジ勢にはあまり関係ありませんが)

これって言ったら交換してくれるんですかねえ?

そろそろ多人数のネタも尽きたところで,2人,8人に分かれて(極端!)遊びました.

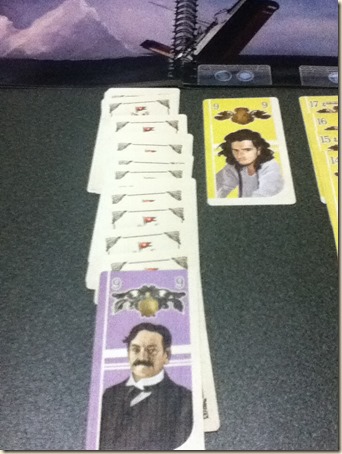

一方ではあてずっぽうの探偵ゲームを遊んでいましたが,こちらでは不思議な二人対戦ゲームを遊びました.しっぽりと.

一言で言えば,極小ヘックスフィールドでやる軍人将棋,みたいな感じ.

基本的には,裏向きでユニットを進行させて相手と同じマスに侵入したらオープンして強弱関係を比べて負けるかアイコで除外,1ターン1体だけ動かす(前方か横移動のみ)ことを繰り返し,一番奥のマスへの侵入を目指します.

上の写真のように自分の任意のユニットを任意の場所に並べます.

最初から全部裏向きだと考えようがなくどうしようもないのですが,このゲームでははじめに,並べずに残ったカードの内で1枚を選んで同時にオープンしてバトルします.これは「名刺交換」と言うそうです(笑).何を隠そう部下同士の争いをテーマにした(?)ゲームですからね.名刺交換ではそのユニットの強弱を比べて勝った方が,真ん中のヘックスに表向きで配置されます.負けたほうのプレイヤーが先攻となってユニットを動かします.

さて,真ん中の正体が分かっているユニットに対して,アタック(その同じマスに侵入)できるのは三択です.確実に勝てるユニットをぶつけて数の不利を解消するのは良いことです.でも順当に取り合ってしまうと負けてしまいそうです.どうしましょうか.

初期配置とブラフが重要かなと思います.攻め駒に対して最低限交換になるようにいわゆる利いている駒を作るのは定石ですが,もし本当に利かせている駒ならば例え裏向きであってもそれに敵うカードが絞れるわけです.この辺りの読み合い,布石の置き方は面白いなと思います.

ただ,どんなに布石を置こうが,相手には同じに見えるし,相手のも同じように見えるというのが,少し惜しいというか.裏では色々企んでるのに展開が乏しく見えるように感じます.

また,三本先取で一本取るごとに,得点表示も兼ねてユニットを1体除外するのですが,これで選択の幅が少し狭まるのも上記の感覚を強めているように感じます.もちろん,勝ち越しているプレイヤー側が少し制限がかかり不利になるような効果がありますし,ユニットが減った後になるほど不確定要素が減るのでより読み合いの側面が強くなる効果もあるというのは良い効果だと思います.

しかし,今回のプレイではたまたま僕が二戦先取したため,もつれにもつれて最終第六戦に至るまでずっと同じユニット群で戦うことになったため,単調な印象をより強く受けてしまいました.

あと,勝負がつかないことがありそうな点については多少の懸念があります.実際一戦は引き分け(ユニット同士の相討ちが起こったため)て,三本先取のところ六戦までやることになりました.相討ちなら先攻が勝つみたいなルールがあっても良かったかもしれません.後攻(=ユニット数が多いほう)がかなり有利っぽいですからね.

そんな起きてもいないことに対する懸念なんかよりもコレですよ.

超ハイコントラストのカードに描かれたワイヤーフレームのキャラクター(部下)たちの自由気ままな雄姿,と薄っすらと併記されている苗字w オールユニークです.(YAMAUCHIさんにはとてもお世話になりました)

カードの印刷が名刺だから思いついたんじゃないかと邪推できるテーマだし,システムとマッチしてるわけでもありませんが,プレイ感としてはこの何とも言えない軽い感じのノリで遊ぶのが正しいのだと思います.そういう意味では正解かなー(偉そう).

ここまでなら,無駄に凝ったな,程度だったんですけどね.

コレですよ.説明書と同じ分量ある,七人の部下たちの世界観を綴った「マニアックス」が同梱されていますw

ここまで凝られると天晴れw 情熱を感じ,好印象です.

GM終了後各所で次々と話題になった大怪獣コトバモドスをプレイしました.

別名,妖怪コトバモドシ(嘘)

またの名を,もどしちゃうおじさん(大嘘)

さておき,これ,イイです.

ワードゲームと聞くとインスピレーション優先みたいなものが多くて,毛嫌いする部分が少なからずあるんですが,これはどっちかと言えばワードパズル.問題作成者が作った三文字の三つの言葉,をバラバラにした計九文字から三つの単語を復元します.

パズルですねー.元タイトル「ワードウボンゴ」の名も伊達じゃないです.

そういうシステムなので最低限のボキャブラリーが得点に直結するため,対象年齢は高めかなと思います.まーその辺の心配は,子を持つ父母ゲーマーさんの工夫に任せるとします.(単純に子供同士,大人同士で遊べばいいのか)

良く出来てると思うのは,ワードゲームをほぼパズルにしてしまった所以外だと,得点に関してです.(というか残りそこしかないですが)

問題作成時と回答時にいくつかの得点方法があります.(1)問題作成を一番早く終えた人に得点1.(2)問題を一番早く解いた(正解かどうかはともかく三つの言葉に復元)人に得点3.(3)問題を解けた人(最初に解いた人から砂時計で1分測り終えるまでに復元)にも得点1.(4)復元した単語を答え合わせして1個合うごとに得点1.かなり単純です.

結論から言うと(2)のウェイトが高く,強力で,これによって点差が開きすぎる恐れがある(パーフェクトで正解するのと同じ点数),(1)の問題作成はいくらでも時間がかけれるので場合によってテンポが損なわれる,という点以外は概ねよく利いていると思います.多分後者については上級ルールかなにかで補完されている気もします.(2)もそう簡単に急いで復元できるわけではないという意味では問題でないかもしれません.

(1)を狙いすぎるととんでもなく簡単なワードが出来てしまい,結果的に相手に大量得点を許すことになります.かといって捻って捻って難しい問題を作ると,時間もかかりますし,認知度的に微妙な言葉を採用すると答え合わせの時にたまらない空気に晒されることになり,迂闊に変な単語は組み込めません.この辺りは作者がコミュニケーションゲーム慣れしてるなあと感じるところです.

(2)はそう簡単に復元できない点で配点が高いのも良いですが,何よりこのゲームの主題は「コトバモドス(言葉戻す)」ですから,とにかく戻せることが重要という意味で,ここの配点が高いのは十分納得できます.言葉戻すのが主題ならちゃんと当てないとダメだろ!という意見もあるかと思いますが,当てられるかどうかになると,どうしようもなく運に依存しています.例えば「ろぎん(路銀)」と「ぎろん(議論)」はどっちも「ろ」「ぎ」「ん」から成っていますが,どちらかを選んで当てるのは結構な至難です.それよりも戻すことに重きを置いたのは正解だと思いました.

とはいえ,当てる部分に配点がなければ,問題の作り甲斐もないので,(4)のように1個1点ぐらい与えるのはちょうどいいのではないかと思います.

あれこれ言いましたが,勝ち負けなんて二の次で,楽しけりゃいい系のゲームで,楽しさを引き出すために邪魔しないだけの配点ルールがある点がとても良いという感想でした.

ワードゲームの定番化,あると思います.

なんにせよ,語呂がいいよね「コトバモドス」って.

優勝がかかった最後の問題で例えこんな問題を振られても,プレゼン次第では異議を取り下げられる緩さで遊べます.楽しかったです.

以下プレゼンの内容.

C「昨日医者に言われたんだよ『う~ん,元気みたい』って」

なんじゃそりゃwww

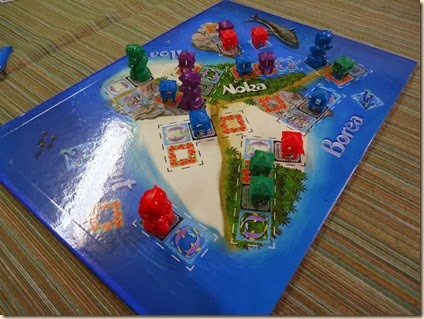

前々から気になっていたゲームです.初プレイ.

全員同時,2アクションプロットから,1アクションずつを複数いるペンギンの一方に適用しながら,流氷を割って得点を稼ぐゲームです.

コンポーネントのまとまりもよく,システムのまとまりもとても良いです.二体いるペンギンの好きな方を操って氷を割るというどこかで聞き覚えのある響きも,受け取り方次第では安心感に変わります.そんなすごくゲーム制作慣れしている作者が浮かんで見えそうなタイトルでした.

ルール聞いた時点では,誰かの得点のタイミングで邪魔や横取りをを企てたりする類のゲームだと感じ,それまではとりあえず適当に真ん中付近で過ごすことでどこへでも駆けつけるようにプレイしました.結果,上手く絡めたような気がしましたが,適当に中心付近をつついていた布石に気付かず小さないざこざにかまけていたら,唯一経験者のプレイヤーに9枚割(12枚?)を達成されあえなく撃沈しました.

結果,たまたま,取り残された自分のペンギンの状況を見てやったぜ!全部俺の氷だぜ!と歓喜したところ,これはこのままで終わり,というルールにちょっとガックリ.まーどの道,過半数取られてて負けだったのですが,悔しいです.集中力を鍛えねば。

赤ずきんも実は未プレイなのですが,どちらの作品もライトな層へとビシッとターゲティングしてプロダクトされている辺り,僕はすごく感心しました.

- コレクションゲーム(テストプレイ)

3人でもう一つ軽いものをやりたいと思い,数あるゲームを押しのけて,サクッとテストプレイにお付き合いいただきました.

初めて回してみて,なんとも不思議な感触でした.なんとも不思議.この感じはダメなヤツだ!悪くないんだけど...ってヤツ.

惜しい気もするので時間を見つけて再考したいと思います.

後日,とりあえずトランプで試したものとは別にカードを試作してみた.

けどイマイチだったかな...

- Istanbul(Pegasus)

隣りの卓のメンバーが空いたのを見計らってのイスタンブールを立卓.

迷ったのだけど,このゲームをイントロダクションしたかったので初級マップでやりました.初級マップのいいところは,良いストリームがいくつか用意されてて,それに乗ることと乗継をいかに上手くやるかがポイントになるため,そうできた人と出来なかった人とで明暗がくっきり分かれるところでしょうか.

これによって勝因敗因,勝ち筋がしっかり見極められればあとは,マップを組み換えて楽しむというのが良い遊び方だと思います.

というわけでイントロダクションとしては大成功と言えるのでは.というぐらいに明暗が分かれたセッションになりました.

終了時の二人の負け組の無残な屍(汗)

- 俺のレガシー(テストプレイ)

アレです.新しいアクションを引っさげてアレンジされていました.

面白いかは別にして,システムとしては上手く回っていたように思う.

コレ系のゲームは僕がだいたいプレイングミスをやらかしますが,ちゃんと集中すれば人並みには戦えるんですよ!(何の自慢にもなってない^^;)

- インディアンウサポ(???)(テストプレイ)

凄く引き締まってきた感じがします!

カード構成やらが変化いている今だけなのか,毎回面白く遊んでいます.

ただこれ何が面白いのか正直よくわかんねーんですよね.でも確かに面白いんだから,何かこう僕の認知していない新しい観点のものが働いてるんじゃないかと思っています.

そういう訳で僕はこれが一般的にウケるのかどうか全く読めないのですが,そんな中でこのゲーム,イリクンデ史上,最大規模に展開していくとかしていかないとかいう話があります.

そんなわけで,遠くの方から遊びに来ていただいた方やそうでない方もお疲れ様でした!

7時間は長そうでメッチャ短い!

次回,どこになるかもわかりませんが,また遊びましょう^^

誤字・脱字,御免!

----

その他のレポートコーナー